- Détails

- Catégorie : Pays

« Douala, à l’embouchure du Wouri, est le port principal et la ville la plus importante. De grands travaux y ont été menés à bien et le port dispose de 600 mètres de quai en eau profonde permettant l’accostage simultané de quatre grands paquebots, avec les moyens de manutention et de stockage appropriés. De grands travaux sont en cours (quais, magasins, matériel) pour porter la capacité du port à 1 million de tonnes » (1). « Des dragages ont été effectués aux postes de mouillage qui peuvent recevoir des navires de 150 mètres de long. Devant la ville il existe 5 postes que peuvent prendre les navires ne désirant pas accoster à quai. On peut aussi mouiller en amont des quais. Les quais ont une longueur de 550 mètres avec des profondeurs au pied de 7 à 10 mètres ; ils bordent a ville et permettent l’accostage de 4 grands bâtiments. En amont le quai dit, du chalandage, où les profondeurs sont de 1 à 3 mètres, prolonge les quais précédents » (2). Sources : (1) Le Cameroun (dépliant d’information) Agence de la France d’outre mer, Paris, 1951. (2) Instructions nautiques – Côtes Ouest d’Afrique, Paris, Service Hydrographique de la Marine, 1941.

- Détails

- Catégorie : Pays

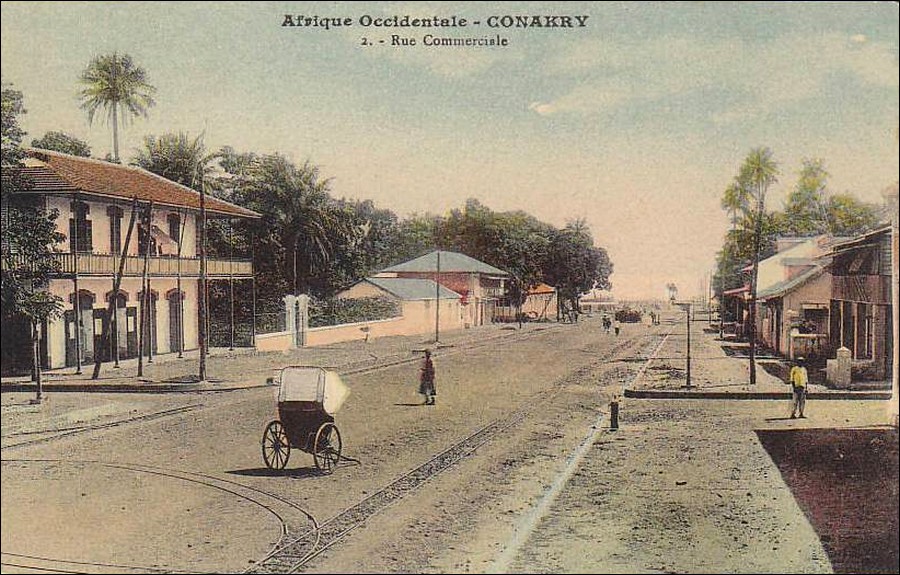

Également connue comme rue, avenue ou boulevard du Commerce ou encore « 3ème boulevard », cette artère majeure de la capitale guinéenne aboutit au port. En 1899, l’administrateur Bie la décrit en ces termes : « n’a pas moins de 30 m. de large sur une longueur d’environ un kilomètre. De larges trottoirs bordant cette rue, de splendides maison à étage, toutes neuves, lui donnent une apparence toute moderne » (1). Le chemin de fer Decauville, que l’on distingue sur l’image, fut déployé dans ce quartier de négoce à partir de 1897. Cette installation, constituée de rails écartés de 60 cm et fixés sur des traverses métalliques, était souvent désignée comme « petite vitesse », par opposition au chemin de fer plus rapide et en voies métriques qui joignait le fleuve Niger. A partir de 1902, elle totalisait 9,7 kilomètres de voies. Son usage n’était pas réservé au commerce, et les particuliers pouvaient y faire circuler des marchandises, moyennant un droit de 1 franc par tonne transportée et en fournissant le véhicule et son mode de traction. Les wagonnets de promenade, emportant des passagers, n’étaient pas soumis à cette taxe. Source (1) : Bie. A. (administrateur), Voyage à la côte occidentale d’Afrique, de Marseille à Conakry, Conakry le 20 mai 1899 (archive privée citée par Odile Goerg dans Rives Coloniales, Soulilou, Jacques, éditeur scientifique, Paris, édition Parenthèses et édition Orstom, 1993).

- Détails

- Catégorie : Pays

Construit entre 1933 et 1935, le marché Sandaga – quelques fois orthographié « Sandyaga » comme ici ou « Sandiaga » - tiendrait son nom d’un arbre, « dang ga », marquant à l’époque son centre. Ce marché répond à une logique d’organisation ségréguée de la ville coloniale, progressivement instaurée dans la capitale sénégalaise depuis sa création dans la seconde moitié du XIXème siècle. Comme le note la légende manuscrite de l’auteur de cette photo, il est dévolu aux échanges des indigènes, et est situé le long d’axes menant aux quartiers périphériques où ils sont relégués. Sandaga approvisionne des marchés secondaires, formels et informels, situés dans les faubourgs populaires de la Médina. Les Européens, qui habitent dans le quartier du Plateau -agréablement tempéré par le vent du large-, vont au marché Kermel. Dans les rues autour de Sandaga se développe rapidement une zone commerciale très dynamique. Elle était tenue, jusque récemment, par de si nombreux marchands libanais qu’on désignait parfois Dakar sous le nom de « Beyrouth 2 ». Ils semblent avoir cédé la place à des commerçants sénégalais appartenant à la confrérie mouride. Sources : Sinou, Alain, Rives Coloniales, Paris, éditions Parenthèses et éditions de l’Orstom, 1993.

- Détails

- Catégorie : Pays

Distantes de 250 km, les villes de Zinder au Niger et Kano au Nigeria sont des escales importantes d’une voie de communication ancestrale, joignant le Golf de Guinée à l’Afrique du Nord, soit l’Atlantique à la Méditerranée via le Sahara. De longue date, des caravanes l’empruntent pour assurer les échanges entre les régions riches en or et ivoire et la tripolitaine. La conquête coloniale laisse une large partie du trajet dans le giron français, hormis l’extrémité méridionale, sous contrôle britannique. Même si elle est peu utilisée par les colonisateurs, qui préfèrent évoluer dans les limites de leurs propres possessions, elle reste néanmoins sécurisée par leurs soins, pour maintenir le commerce africain, source de revenus imposables. Pour cela, les étapes sont généralement érigées en postes militaires, gardés par une troupe indigène sous le commandement d’un officier ou d’un sous-officier européen. Cette piste n’est que rarement employée pour l’approvisionnement et le courrier des postes français du Niger, de la côte atlantique vers le sahel. Les voies via Say au Dahomey, voire via le Congo et le Tchad, lui sont préférées. Plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, la ligne est exploitée par les petits autocars d’une entreprise privée algérienne. La Société des transports tropicaux relie ainsi le Maghreb à l’Afrique de l’Ouest, d’Alger à Kano en passant par Zinder, soit 3945 kilomètres, en 12 jours et 8 nuits d’hôtel passées dans les villes étapes. A Zinder, le voyageur venu d’Algérie pouvait aussi attraper –ou attendre- une correspondance pour Niamey ou Fort-Lamy.

- Détails

- Catégorie : Pays

Pour édifier les bâtiments nécessaires au développement de la colonie, les architectes allemands du Togo vont se montrer créatifs. Ils ont en effet à composer avec le coût exorbitant des matériaux importés et avec des impératifs techniques inhabituels pour eux, liés aux conditions climatiques tropicales. Leurs constructions doivent en effet tout à la fois protéger leurs occupants du soleil intense, de précipitations diluviennes et de l’humidité émanant du sol. Il leur faut aussi résister aux tornades dévastatrices de la saison des pluies et durer pour s’inscrire dans le temps. Pour cela, les bâtisseurs vont mobiliser leurs connaissances architecturales européennes, faire appel à quelques pièces venues d’Allemagne, mais aussi s’inspirer des modes de construction traditionnels locaux et utiliser des matériaux disponibles sur place. Ainsi, comme le font les constructeurs de la région depuis des lustres, ils vont veiller à orienter leurs édifices d’est en ouest pour n’offrir que la faible surface des pignons aux ardeurs du soleil levant et couchant. Ils optent souvent pour des galeries, ou de larges avancés du toit, pour ombrager les longues façades. Ils utilisent les vents nord-sud dominants pour aérer, grâce à des fenêtres sur les deux façades offrant une circulation d’air intérieure de part en part. Ils recourent aussi à une technique de dite de noyau central, où la maçonnerie est protégée de l’échauffement solaire par des écrans plus légers en bois. Enfin, ils reprennent à leur compte le système de double toit isolant, avec une circulation d’air entre les deux couvertures permettant de dissiper la chaleur des tôles exposées au soleil. Au bout du compte, ces emprunts, cette hybridation des techniques et des styles, aboutissent à une « architecture tropicale allemande » originale, dont les principes pourraient figurer sans pâlir parmi ceux de la construction durable contemporaine.

- Détails

- Catégorie : Pays

Le quartier commercial historique d’Abidjan est implanté dans la moitié est du Plateau. Mais il ne subsiste aujourd’hui que peu de traces des bâtiments, bureaux, magasins et entrepôts témoignant de la prospérité commerciale de la ville de sa création à l’indépendance. Pour la plupart, ils ont cédé la place à une forêt de gratte-ciels surgit à l’époque du « miracle économique ivoirien », dans les années 1960 à 1980.

- Compteur d'affichages des articles

- 2030565